「不動産クラウドファンディングで得た利益って、確定申告が必要なの?」

「税金はどれくらいかかるのか、手続きが面倒じゃないか心配……」

このような不安を抱える方は、クラウドファンディング投資を始めたばかりの方や、毎年の確定申告に慣れていない会社員の方に多く見られます。

特に、副業扱いになることで会社にバレないかという点や、申告しなかった場合のリスクについて悩む方も少なくありません。

この記事では、不動産クラウドファンディングの分配金にかかる税金の仕組みや確定申告が必要なケース、申告の具体的な手順までを詳しく解説していきます。

具体的には、以下の内容がこの記事でわかります。

- 不動産クラウドファンディングの仕組みと課税対象になる理由

- 確定申告が必要な3つの条件

- 税額のシミュレーション

- 確定申告の申告手順と準備すべき必要書類

- 申告しなかった場合のペナルティと副業バレ回避策

この記事を読むことで、不動産クラウドファンディングの利益を適切に処理し、税務トラブルを防ぎながら、安心して投資を続けるための基礎知識が手に入ります。

ぜひ最後まで読み進めてみてください。

上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。

合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。

不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。

不動産クラウドファンディングとは?利益が出る仕組みと課税の関係

不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて複数の投資家から少額ずつ資金を集め、不動産の開発や運用を行い、その利益を出資者に分配する仕組みです。

この投資手法は、従来の不動産投資よりもリスクが低く、数万円から参加できることから、近年注目を集めています。

一般的には、クラウドファンディング事業者が不動産を選定・運用し、投資家はウェブ上で出資金を支払うだけで、煩雑な手続きを行う必要はありません。

不動産から得られる収益(賃料や売却益など)は、契約条件に応じて数か月ごと、または満期時に分配金として投資家に戻ってきます。

このときに得られる分配金は利益とみなされるため、税金の対象となります。

利益が一定額を超えると、確定申告が必要になる場合があるため、課税の仕組みを理解しておくことが大切です。

分配金の種類と「雑所得」になる理由

不動産クラウドファンディングで得た利益は、ほとんどのケースで「雑所得」として扱われます。

これは、投資家とクラウドファンディング事業者との間で結ばれる契約が、一般的に「匿名組合契約」であるからです。

匿名組合契約では、投資家が不動産そのものを保有するのではなく、事業者の収益に対して出資者として参加する形になるため、配当所得や不動産所得とは異なります。

雑所得は、給与所得や事業所得などと合算されて「総合課税」の対象です。

総合課税では、課税される金額が多くなるほど税率も上がる累進課税方式が採用されています。

そのため、不動産クラウドファンディングで得た利益が大きいほど、他の収入との合計で所得税・住民税の負担が増える可能性があります。

また、匿名組合によって分配される利益には、あらかじめ源泉徴収されている場合もありますが、それだけで納税が完了するとは限りません。

後ほど詳しく紹介するように、場合によっては確定申告を通じて正しい納税が必要になります。

クラウドファンディング投資の利益を正しく申告するためには、

- 自分がどの契約形態に参加しているのか

- それがどの所得区分にあたるのか

を理解しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。

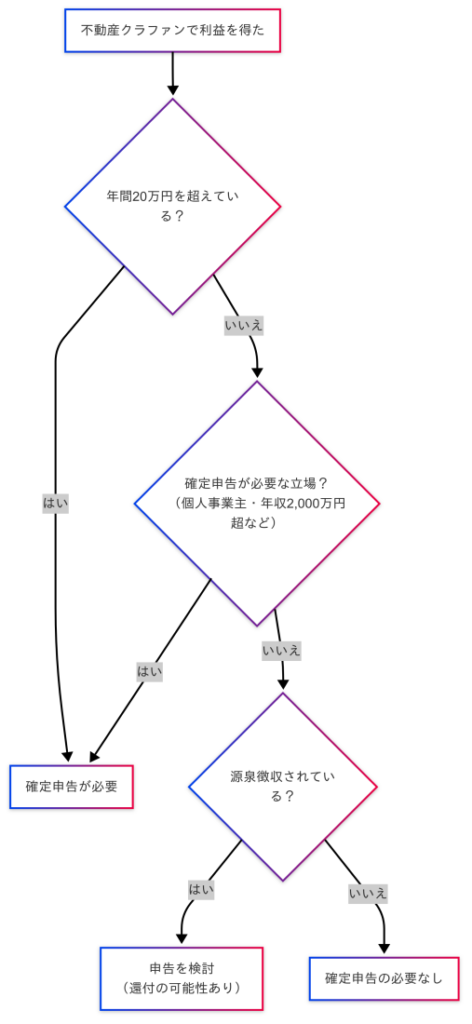

【図解】確定申告が必要かどうかはこの3ステップで判断できる

不動産クラウドファンディングで得た利益に対して、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。

しかし、一定の条件に該当する場合は、確定申告を行う必要があります。

以下の画像は、確定申告が必要かどうかを確認するためのフローチャートです。

そのため、このフローチャートの分岐点となっている、3つのチェックポイントを確認すれば、自分が申告対象かどうかを判断できます。

- チェック1.雑所得が20万円を超えるか

- チェック2.もともと申告が必要な人か

- チェック3.還付金を受け取れる可能性があるか

続いて、この3つのチェックポイントについて解説します。

チェック1.雑所得が20万円を超えるか

最初のポイントが、「雑所得が年間で20万円を超えるかどうか」です。

これは会社員の場合に当てはまり、給与所得以外の収入(副業や投資など)が総額20万円を超えると、確定申告が必要になります。

例えば、年間でクラウドファンディングから22万円の分配金を受け取った場合は、原則として確定申告が必要です。

一方で、15万円程度など、20万円未満であれば、基本的に申告は不要です。

チェック2.もともと申告が必要な人か

会社員以外の方、たとえば個人事業主やフリーランスなど、毎年確定申告を行っている方は、クラウドファンディングの利益も申告が必要です。

また、給与所得者でも年収が2,000万円を超える場合、あるいは副業での所得が一定額を超えている場合も、確定申告が必要になります。

そのため、これらに該当する方はクラウドファンディングの利益が少額であっても、忘れずに申告しましょう。

チェック3.還付金を受け取れる可能性があるか

クラウドファンディングで得た利益には、すでに源泉徴収が行われている場合があります。

この場合、実際に支払うべき税額よりも多く税金が引かれている可能性があるため、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる「還付」を受けられることがあります。

もし、確定申告をする前に、還付金を受け取れるかを知りたいという方は、国税庁のホームページから年末調整計算シート(Excel)をダウンロードして、計算してみましょう。

ただし、ここまでの話は、所得税に関する確定申告が必要かどうかの話です。

もし、雑所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合でも、住民税の申告は必要になりますので、注意しましょう。

なお、住民税の申告については、お住まいの自治体で申告用の書類や方法について確認してください。

税金はいくらかかる?

クラファン投資の利益にかかる税金は、「所得税」と「住民税」が基本です。

それぞれの税率や、実際にどれくらいの金額になるのかを確認しておきましょう。

所得税・住民税の仕組み

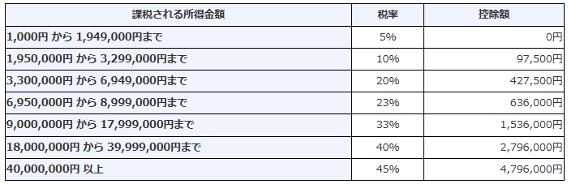

所得税は、課税所得に応じて税率が上がっていく「累進課税方式」です。

なお、所得税は以下の計算式で計算できますが、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税が加算されるため、所得税の金額に復興特別所得税を計算する必要があります。

所得税の金額=課税所得金×税率-控除額(※1)

復興特別所得税の金額=所得税の金額×2.1%

※1 控除額は、上の表の基礎控除額の他に、社会保険料控除や医療費控除など、複数含まれます。

また、課税所得金額と税率、控除額は以下の表を参考にします。

一方で、住民税は原則として一律10%です。

そのため、住民税は収入が少ない人でも多い人でも、同じ割合で課税されるのが特徴です。

これらを合算して、実質的な税率をざっくりと把握しておくとよいでしょう。

このように、年収や課税所得が高くなるほど、クラファン収益に対する税金も増えていきます。

また、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税など、他の控除制度を利用することで、実質の税負担を軽減できる可能性もあります。

そのため、税金を少しでも抑えたい方は、確定申告を活用して他の所得控除との組み合わせも検討してみましょう。

なお、住民税はお住まいの自治体によって計算方法が若干異なりますので、正確に計算したい場合は、お住まいの自治体に確認してください。

確定申告の方法をわかりやすく解説

不動産クラウドファンディングで利益を得たら、適切に確定申告を行うことが重要です。

特にe-Taxを活用すれば、スマホやパソコンから簡単に申告できるようになっています。

ここでは、必要な書類と申告のステップを紹介します。

必要な書類と取得方法

確定申告の際、以下の4つの書類を事前に準備しておくと、作業がスムーズです。

・支払調書:クラウドファンディング業者のマイページからダウンロード

・本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など

・銀行口座情報:還付金の受取先を指定するため

・源泉徴収票(給与所得者の場合):総所得の把握に必要

確定申告の手順

確定申告の手順は以下の通りです。

- 分配金の合計額から必要経費を差し引き、「雑所得額」を計算

- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の指示に従って情報を入力

- 入力が終わったら、e-Taxでデータ送信をするか、印刷して郵送または持参で提出

- 税金を納付、もしくは還付金を指定口座で受け取り

なお、e-Taxを利用することで、混雑した税務署へ行かずに申告が完了します。

また、還付処理も紙より早く進む傾向にあるため、e-Taxの利用をおすすめします。

【注意】申告しないとどうなる?ペナルティと副業バレの対策

確定申告を怠ると、想定以上のペナルティや副業バレといった問題が生じる可能性があります。

ここでは、特に注意しておきたい2つのリスクについて解説します。

無申告加算税・延滞税のリスク

確定申告をしないまま放置してしまうと、税務署からの指摘を受けて追徴課税される恐れがあります。

具体的には、次のようなペナルティが発生します。

無申告加算税:本来納めるべき税額の15%(状況によって最大20%)

延滞税:年率最大14.6%(納付期限を過ぎてからの期間に応じて変動)

参考1:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

参考2:国税庁「延滞税の計算方法」

こうしたペナルティは、不注意や勘違いであっても課せられることがあるため、利益が少額でも確定申告の必要性を見極めておくことが重要です。

住民税の「自分で納付」で会社にバレない方法

会社員の方にとってもう1つの気がかりは、「副業が会社にバレないかどうか」です。

クラウドファンディングで得た利益が副収入として認識される場合、住民税の通知から会社に知られてしまうことがあります。

そこで、会社バレを防ぐために、確定申告書内にある「住民税の徴収方法」の項目で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。

これにより、住民税の追加分が給与に加算されず、自分で納税する形になるため、会社側に知られる可能性を減らすことができます。

しかし、不動産クラウドファンディングは一般的に「副業」というよりも「資産形成」という認識の方が強いため、バレてはいけないものではありません。(公務員の方でも利用できます。)

まとめ|早めの対応で安心!節税にもつながる確定申告をしよう

今回紹介した不動産クラウドファンディングの確定申告について、重要なポイントを5つにまとめました。

- クラウドファンディングで得られる分配金は原則「雑所得」に分類

- 年間20万円以上の利益があると会社員でも確定申告が必要

- 源泉徴収されていても、還付を受けるには確定申告が必須

- e-Taxを使えば、手軽にスマホからでも申告が可能

- 住民税の「自分で納付」を選ぶことで会社バレ防止が可能

不動産クラウドファンディングによる利益をしっかりと管理し、税務リスクを回避するためにも、確定申告は避けては通れません。

そのため、自分が確定申告が必要かをきちんと把握して、安心して投資を続けられるようにしましょう。

上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。

合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。

不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。